Leben "im Busch" und in der Schmiedestraße (Freschluneberg)

Hans-Heinrich Ganten lebte in der Villa Ganten (heute Zahnarzt Ahonen) in der Schmiedestraße

(Das war eines der letzten Ausweisfotos von H.-H. Ganten, Quelle: Hans-Georg Ganten, Worpswede)

1983 schrieb Hans-Heinrich Ganten seine Erinnerungen "Aus fünf Jahrzehnten" auf und ließ sie als Buch für seine Kinder und Verwandten drucken.

Vorbemerkung des ältesten Sohnes von Hans-Heinrich Ganten zu dessen Erinnerungen "Aus fünf Jahrzehnten"Unser neues Haus in Freschluneberg

Johann Gustav Ganten baute die "Villa Ganten" an der Schmiedestraße. Er war Lehrer in Bremerhaven und hatte die Idee zur Eröffnung des Geestemünder Bürgerparks im Jahre 1907. Die Familie wohnte im Haus Ganten an der Neumarktstraße 24. Bei den Gantens handelt sich um "mindestens seit dem Dreißigjährigen Krieg" in Stinstedt ansässige Bauern. Die mütterlichen Vorfahren kamen aus der südlichen Lüneburger Heide (Winsen/Aller und Westenholz). Dort waren sie Zimmerleute. Der Großvater zog nach Geestendorf und gründete dort ein Baugeschäft. 1914 war die Villa Ganten in Freschluneberg fertig. Hans-Heinrich Ganten beschreibt im Kapitel "Erste Kriegsjahre - erste Schuljahre" sein neues Lebensumfeld.

Quelle: H.-H. Ganten, Aus fünf Jahrzehnten

Als wir 1914 unser neues Haus bezogen, war Freschluneberg, das heute ein Teil der Gemeinde Lunestedt ist, noch ein fast rein bäuerlicher Ort. Das Dorf hatte etwa 400 Einwohner. 5 oder 6 Familien waren zugezogen, von denen der Ernährer in Geestemünde auf einer der Werften arbeitete. Es gab ferner im Ort etwa 5 Handwerker, die aber nebenbei auch einige Ländereien bewirtschafteten. Alle übrigen Familien lebten ausschließlich von der Landwirtschaft. Inmitten des Dorfes lag das Müller'sche Gut; Herr Müller nannte sich nicht ohne Stolz Rittergutsbesitzer.

...

Mehr oder weniger bestimmte das Gut auch den Landschaftscharakter des Dorfes. Freschluneberg war, als wir 1914 dorthin zogen und eigentlich auch noch bis zum Ende des zweiten Weltkrieges, ein ausgesprochen schöner Ort. Der gesamte Mittelteil des Dorfes bestand aus dem zum Gut gehörigen Wald. Durch diesen Wald hindurch führte eine Straße am Gutshaus vorbei in den südlichen Teil des Ortes, wo sie sich dann mehrfach verzweigte und das Netz des eigentlichen Bauerndorfs bildete, das einfach "dat Dorp" genannt wurde. Etwa 200 m nördlich des Gutshauses bog von dieser Straße (heute heißt sie Kirchenstraße) nach Osten eine Straße ab, die in einem großen, etwas verzogenen Rechteck wieder auf dieselbe Straße zulief. Diese Straße war "der Busch", und an dieser Straße lag unser Haus. Die dort wohnenden Einwohner waren "de Busker". Das Innere dieses Rechtecks bestand 1914 aus altem, hohem Mischwald. Ich brauchte also nur über die Straße zu gehen und war in diesem Wald, der für uns Kinder ein geradezu ideales Spielgelände war. Ich hatte von diesem Waldstück innerlich restlos Besitz ergriffen, und mir wurde darin im Laufe der Jahre jedes Fleckchen und der Standort eines jeden Baumes so vertraut, daß ich mich bei völliger Dunkelheit darin zurechtfand. Es dauerte etwas länger, bis mir der Wald, der sich südlich vom Busch hinter unserem Hause zum Gutshaus hin erstreckte, in gleicher Weise vertraut wurde. Dieses Gehölz hatte damals einen beinahe parkähnlichen Charakter. An seiner südlichen Begrenzung führte eine von hohen, schlanken Buchen gesäumte Allee zum Gutshaus, und durch den Wald hindurch liefen Wege, die von Zeit zu Zeit immer wieder sauber abgesteckt wurden. Auch die kleinen Brücken über die den Wald durchziehenden Gräben wurden sorgfältig instandgehalten. Damals fühlte sich der Gutsherr durchaus noch als ein solcher, und es entsprach sicher einem gewissen Prestigebedürfnis, einen gepflegten Wald zu unterhalten. Insbesondere war ja die zum Gutshaus führende Allee altem Herkommen gemäß ein Symbol beachtlicher Besitzgröße.

Ein sehr beliebtes Spiel- und Tummelfeld war für uns auch der Wald, der sich westlich der großen Hauptstraße vom jetzigen Denkmalsplatz nach Süden bis zur Höhe des Gutshauses hinzog. Sein nördlicher Teil bestand aus einer dichten Fichtenschonung. Er war das große Versteckspielgelände für uns. Daran schloß sich ein lichter und besonders schöner Teil an, nämlich ein größerer Koppel noch jüngerer, doch schon hoher, schlanker Eichen, und dann folgte im tiefer gelegenen Gelände ein Eschengrund. Für mich war der Wald das Herzstück Freschlunebergs. Wenn ich vom Bahnhof kam und dann hinter dem Hause des Briefträgers Lührs an beiden Seiten der Straße vom Wald aufgenommen wurde, fühlte ich mich umhegt vom Frieden der Natur, von ihrer tiefen Ruhe, von der Schönheit einer kleinen eigenen Welt. Ob es Frühling war und das zarte Gelb-Grün des frischen Buchenlaubs im hellen Licht des Tages leuchtete, sich dann etwas später auch der Eichenwald rechts vom Wege in neu entfalteter Pracht zeigte, ob sich im Herbst das tiefe Grün der Tannen mit dem bunten Blattwerk der Laubbäume mischte, ob es im Vorfrühling oder Spätherbst durch den Wald rauschte und die Kronen der hohen Bäume sich im Wind hin- und herwiegten, oder ob sich im Winter Tannen und Stämme als dunkles Grau weich vom Schnee abhoben, immer fühlte ich mich in dieser Einsamkeit unendlich wohl. Ging ich im Dunkeln den Fußweg entlang - links trennte ein Graben den Weg vom Wald, rechts verlief der ungepflasterte und bei Nässe völlig verschlammte Fahrweg - gaben mir die Wipfel und Kronen der vorderen Baumreihen die Richtung an, mochten sie sich auch kaum sichtbar von dem Tiefblau der Dunkelheit abheben. Ich lebte wohl beinahe instinktsicher in diesem Stück vertrauter Natur.

In einem weiteren Kapitel beschreibt Ganten genauer das Leben im Busch:

Dörfliches Leben

Nun wird Freschluneberg einmal im Mittelpunkt stehen, denn es folgen jetzt die Jahre, in denen ich so recht mit dem Dorf verwuchs. Zuvor jedoch muss ich noch etwas über den Fortgang in der Schule sagen. Ich kam Ostern 1920 in die Untertertia des Realgymnasiums, dem Beginn der Mittelstufe. Diese insgesamt will ich zusammenfassen, also auch die Obertertia und die Untersekunda mit einbeziehen. Am Ende der Untersekunda, Ostern 1923, wurde ich konfirmiert.Unser Klassenlehrer in diesen drei Jahren war der Studienrat Paul Trinkaus, er war unser Lehrer in Latein, Geschichte und Turnen. Trinkaus hob sich schon äußerlich von seinen Kollegen ab. Er trug im Sommer nur kurze Cordhosen und Wadenstrümpfe und unter seiner Jacke ein offenes Hemd. Er trug auch keinen Hut, sondern ließ seine recht langen Haare frei im Winde flattern. Als Student und Schüler hatte er irgendeinem der freien Jugendbünde angehört, die in der damals tonangebenden Schicht als etwas revolutionär galten. Wegen seines Äußeren hatte er den Spitznamen Iwan, und es ging das Gerücht, er neige zum Kommunismus. Das traf ganz sicher nicht zu, wenn er auch Ansichten vertrat, die im starken Kontrast zu den bürgerlichen Konventionen standen. Er gab in seinen Fächern grundsätzlich keine Hausaufgaben auf, sondern stellte alles auf freie Mitarbeit ab. Dies hätte vielleicht zum Erfolg führen können, wenn er ein guter Pädagoge gewesen wäre, aber gerade das war er nun leider nicht. Schon seine sehr schnelle Sprechweise, dazu ein etwas unangenehm blechener Stimmklang, der natürlich ständig zur Nachahmung reizte, verhinderten, dass ein fruchtbarer Lehrkontakt entstand. Ganz gewiss meinte er es gut mit uns, er gab sich auch Mühe, ein kameradschaftliches Verhältnis zur Klasse herzustellen, aber was nützte das alles, wenn seine Lehrmethode zu verheerenden Ergebnissen führte. Abgesehen von einer Gruppe von 4 oder 5 Spitzenschülern "schwamm" die ganze Klasse in Latein, und ich war einer der besten Schwimmer. In Geschichte war es nicht viel besser.

In Englisch wurde uns nun der Lehrer zugeteilt, den wir bis zum Abitur, also sechs Jahre lang, behielten: Professor Paul Nitzer. Ihn hat meine Schwester Frida schon in ihrer Sippenchronik erwähnt, denn er wohnte als junger unverheirateter Oberlehrer in unserem Hause am Neumarkt. Nitzer war lang und hager und immer tadellos gekleidet. Im Sommer trug er vorzugsweise zur hellen, scharf gebügelten Hose eine blaue Jacke, im Winter einen dunklen Anzug und als Kopfbedeckung draußen eine Bombe. Seine Frau war eine der Schönheiten der Stadt, aber es ging das Gerücht, die angetraute Schönheit allein genüge ihm nicht. Er hatte in seinem Aussehen und Gehabe nichts Paukerhaftes, er glich eher einem gewieften Geschäftsmann, und davon hatte er wohl auch wirklich etwas. Sein Spitzname war Carnegie (nach dem amerikanischen Stahlkönig und Multimillionär), und gegen diesen Spitznamen hatte er auch nichts, er war sogar etwas stolz darauf. Nitzer war im Grunde faul. Er gab seine Stunden aber mit bissiger Eleganz, indem er mit seinem guten Englisch und seiner einzigartigen Erzählgabe spielte. Wann immer er seine stories zum besten gab, die Klasse lauschte und war vergnügt. Ob er uns Schauergeschichten aus den großen Schlachthäusern Chicagos erzählte, in denen er, neben dem Killer am Fließband stehend, das Abstechen der Schweine beobachtet hätte und schon bald über und über mit Blut bespritzt gewesen sei, ob er von seinen Wanderungen in Indien sprach, wo er sich einmal auf einen Baumstamm niedergelassen hätte, der sich dann aber bewegt und sich als eine aufgerollte Riesenschlange entpuppt hätte, oder ob er über seine Seereisen plauderte und uns dabei die Stunden großer Seenot ausmalte, wir fühlten uns prächtig unterhalten. Dass er sich mit diesen Erzählungen als großer Lügenbaron betätigte, wussten wir, und auch er wusste, dass wir es wussten. Er tat aber so, als sei er fest überzeugt, wir glaubten ihm, und auch wir taten so, und das erhöhte die Spannung. Dadurch, dass wir seinem sehr gewandten Englisch mit höchster Aufmerksamkeit folgten, hat er uns ein außerordentlich gutes Sprachgefühl vermittelt. Gern trieb er auch mit anderen ein heiter-ironisches Spiel, und er konnte im Gespräch zurückschlagen, dass es nur so saß. Dazu nur ein Beispiel. Nitzers ältester Sohn Hasso war eindeutig schwachsinnig, er ist wohl über die unterste Schulklasse nie hinausgekommen. Darüber wurde natürlich in Geestemünde geredet. Einmal nun fragte ein Geestemünder Anwalt Nitzer, welchen späteren Beruf er denn für Hasso im Auge habe. Nitzers Antwort: "Jurist".

Freschluneberg war, als wir 1914 dorthin zogen, ein kleines Bauerndorf mit kümmerlichen Straßen und Wegeverhältnissen und auch - verglichen mit größeren, wohlhabenderen Dörfern - überwiegend armseligen Bauernhäusern. Nur kürzere Teile der Straßen hatten ein holpriges Feldsteinpflaster, im übrigen waren es Sandwege, die bei längerem Regen aufweichten und sich in tiefe Schlammbahnen verwandelten. Wenn die Pferde einen vollbeladenen Wagen durch diesen Dreck ziehen mussten, war das ein wahres Unternehmen und manchmal blieb solch ein Gefährt im Schlamm stecken. Es musste dann ein hilfsbereiter Nachbar mit seinem Gespann kommen und den Wagen mit herausziehen. Die Fußwege neben den Fahrwegen waren etwas befestigter, aber da sie bei Regenwetter mit Pfützen übersät waren, konnte man sie in der Dunkelheit ohne Laterne kaum begehen. Meistens gingen die Leute abends mit der länglichen, drahtbewehrten Stalllaterne, einer Petroleumfunzel, die einen Umkreis von vielleicht 2 - 3 m schwach beleuchtete. Die Bauernhäuser waren ausnahmslos strohgedeckt (genauer gesagt: reit- oder rethgedeckt), und sie hatten die für die nordhannoversche Geest typische Aufteilung. Beim Eintritt durch die breite, hohe Giebeltür, durch die ein hochbeladener Heu- oder Kornwagen einfahren konnte, kam man auf die geräumige Diele. Sie hatte einen harten Lehmboden. Gleich vorne rechts oder links befand sich der Pferdestall. Gegenüber standen in Reihe die Kühe. Neben dem Pferdestall war dann evtl. noch ein Stall für Kälber oder auch Schweine. Es folgte die Milchkammer, in der die Zentrifuge stand, mit der die Milch entrahmt wurde, und wenn das Haus etwas größer war, waren noch eine Kammer für den Knecht oder die Magd da mit Eingang von der Diele aus. Ganz am Ende lagen dann, in der ganzen Breite des Hauses, die Wohnräume der Familie: in der Mitte die Küche, rechts und links daneben je eine Stube und, von den Stuben zugängig, die Schlafräume. Die eine der Stuben nannte man "de ole Stuw", sie diente dem Alltagsleben. Die andere war "de gode Stuw", sie wurde nur an Festtagen benutzt und wenn besondere Gäste bewirtet wurden. Der Fußboden der Stuben bestand aus Holzdielen, auf die weißer Sand gestreut wurde. Anfangs hatten Küche und Stuben Zugang nur von der Diele aus. Wenn man durch die Giebeltür auf die Diele kam, sah man direkt in die Küche hinein, die durch keine Tür von der Diele getrennt war. War es dunkel oder dämmerig, dann leuchtete einem das Herdfeuer von der Küche her entgegen und man fühlte sich wohlig eingelullt in dem anheimelnden Mief der Viehdiele, einem Gemisch aus Kuhstallwärme und Torfrauch. Dieser Rauch wurde vom Küchenherd auf die Diele geleitet, um dort die unter der Balkendecke hängenden Speckseiten, Schinken, Leber- und Mettwürste zu räuchern, d. h. zu trocknen und zu konservieren. Kam man zur Zeit des Abendessens, saßen wohl Oma, Opa, die Bauersleute, drei, vier oder auch fünf Kinder und evtl. Knecht und Magd um den großen Küchentisch herum und stärkten sich bei der damals wohl stets gleichartigen Abendmahlzeit: Milchsuppe mit Hafergrütze, zu der ein oder zwei Scheiben trockenes Schwarzbrot gegessen wurden, und hinterher Bratkartoffeln. Die Bratkartoffeln, glänzend durch den ausgebratenen reichlichen Speck, kamen in der Pfanne auf den Tisch, und jeder langte mit seiner Gabel in die aufgehäufte große Pfanne hinein, bis sie leer war.

Ich fühlte mich in der kleinbäuerlichen Umgebung ausgesprochen wohl, die Menschen unserer Nachbarschaft im Busch traten mir auch nur freundlich entgegen. Etwa von meinem zehnten, elften Lebensjahr an wurden mir nicht nur der bäuerliche Lebens- und Arbeitsrhythmus, sondern nach und nach auch die Gebräuche und die Anschauungen der Menschen völlig vertraut. So nahm ich als etwas ganz Selbstverständliches die feste Bindung der Menschen an die Kirche hin, den regelmäßigen Kirchgang und auch den Besuch des Abendmahls wenigstens einmal im Jahr. Vielfach herrschte auch noch starker Aberglaube vor. Ich erfuhr davon durch die Spielkameraden, und diese hatten es natürlich von ihren Eltern oder Großeltern. Wo Schwalben unter dem Dachvorsprung nisteten, sollte der Blitz nicht einschlagen, denn "de Swolben sünt den leewen Gott sin Vogels". Der Einschlag eines Blitzes wurde naturgemäß als die größte Heimsuchung angesehen, und manchmal wurde dann leise getuschelt, dass irgendein Vorfahre diese oder jene Untat begangen hätte, "un dat is nu de Strof". Wenn ich meinem Vater von solchen Dorfweisheiten erzählte, machte er mir zwar immer klar, dass Aberglaube Unsinn sei, aber er sagte mir gleichzeitig, ich solle solches Gerede schweigend hinnehmen und mich auf keinen Fall darüber lustig machen. Er wusste natürlich genau, dass ich im Dorf erledigt gewesen wäre, wahrscheinlich auch bei den Gleichaltrigen, wenn ich über diese Dinge gespottet hätte.

War auch Aberglaube mit im Spiel, als ich einmal zu einem alten Bauern nach Stinstedt geschickt wurde, um von ihm eine Hautkrankheit besprechen zu lassen? Ich litt als Zehn- oder Elfjähriger an einer trockenen Flechte im Gesicht, und alle Salben hatten nicht geholfen, dieses Übel zu beseitigen. Da wurde ich dann zu Opa Wrede nach Stinstedt zum Besprechen geschickt. Ich ging an drei Abenden hintereinander bei Vollmond zu ihm. Er ging mit mir in die Stube, in der kein Licht gemacht wurde. Der Raum war deshalb nur vom fahlen Dämmerlicht des Mondes ganz schwach erhellt. Dann setzte sich Opa Wrede auf einen Stuhl vor mich hin, und die geheimnisvolle Kur begann. Opa bewegte lautlos seine Lippen und vollführte mit seiner rechten Hand dicht vor meinem Gesicht Bewegungen in Form eines griechischen Alpha. Dieses wiederholte sich mit Unterbrechungen etwa fünfmal. Und das Ergebnis? Aberglaube hin - Aberglaube her: ich war nach drei oder vier Wochen meine Flechte los.

Die beiden Söhne unseres unmittelbaren Nachbarn Ahrens, Johann und Heini, waren über Jahre meine Spielkameraden, und in das Leben im Ahrens'schen Hause wurde ich zeitweise regelrecht mit einbezogen. Selbstverständlich half ich Johann und Heini gelegentlich auch bei den Arbeiten, die ihnen zugeteilt wurden. Am liebsten ging ich mit zum Heuen auf eine der an der Lune gelegenen Wiesen. Hier wehte stets ein leichter, frischer Wind, hier trillerte die Lerche, hier schrie der Kiebitz, und wenn das Heu gewendet oder zu großen Haufen zusammengeharkt wurde, gab es - je nach der Tageszeit - Mittagessen oder Kaffee und Brot. Wo konnte es besser schmecken als auf der Lunewiese. Wenn das völlig getrocknete Heu dann auf den Wagen geladen wurde, mussten wir es fest herunterstampfen, bis die Ladung eine bestimmte Höhe erreicht hatte. Dann wurde die Ladung befestigt, und das war ein etwas erregender Augenblick. Dabei wurde nämlich der Bindebaum ("de Biddelboom"), ein etwa 10 - 15 cm dicker, langer Baum, der den Wagen vorne und hinten ein gutes Stück überragte, in Längsrichtung über die Heuladung gelegt und an beiden Seiten mit Tauen (dat Vorreep un dat Achterreep) so fest wie möglich nach unten gezogen, so dass die ganze Heuladung fest auf den Wagen gepresst war. Das musste gekonnt sein. Es war durchaus schon vorgekommen, dass sich vorne oder hinten das Tau wieder gelöst hatte und der Baum dann mit Gewalt nach der anderen Seite hinübergeschnellt war. Unsere größte Freude war es, wenn wir oben auf dem Heuwagen zurückfahren durften. Das erlaubte uns Vater Ahrens aber nur selten, und wir hatten den strengen Befehl, uns fest am Bindebaum anzuklammern. Mich wundert, dass er es überhaupt erlaubt hat, denn bei dem schwankenden Fuhrwerk war das eine äußerst gefährliche Sache. Als wir etwas älter waren, wurden wir auch schon zum Kartoffelauskriegen mitgenommen. Damals gab es noch nicht den Roder, sondern die langen Reihen der Kartoffelstauden wurden mit einem einscharigen Pflug aufgepflügt, und wir mussten die Kartoffeln aus der so aufgeworfenen Erde herausbuddeln und sie dabei gründlich durchwühlen. Das war keine ganz leichte Arbeit. Es wurde aber beim Kartoffelauskriegen viel erzählt, es wurde getratscht und geklatscht, und das ging besonders gut, wenn zwei Leute, die sich verstanden, in je einer Reihe parallel nebeneinander arbeiteten. In der Kaffeepause - man bildete dabei sitzend einen Kreis - ging es zumeist sehr fröhlich zu, und wenn sich im Dorf etwas von Interesse ereignet hatte, es wurde lebhaft besprochen.

Manchmal leistete ich Heini Ahrens auch bei einer etwas langweiligen Arbeit Gesellschaft, nämlich beim Göpeln. Was war der Göpel?

Pferdegöpel im Freilichtmuseum am Kiekeberg, Rosengarten-Ehestorf,

links vorn das Göpelgetriebe, im Hintergrund eine Häckselmaschine, die über eine Welle angetrieben wird,

Foto: Arnold Plesse, 07/2009

Mit dem Göpel wurde, bevor der Elektromotor kam, durch rein mechanische Kraftübertragung eine Maschine auf der Diele betrieben, die Dreschmaschine, die Häckselmaschine oder der Rübenschneider. Das Wesentliche beim Göpel war ein System von Zahnrädern, bei dem das obere, dasjenige mit dem größten Durchmesser, von einem langen Vierkantbalken gedreht wurde. Dieser Balken wurde an seinem äußeren Ende von einem Pferd gezogen, das wie ein Karussellpferd immer rundherum ging. Diese Bewegung wurde nun im Göpelgehäuse auf kleinere Zahnräder übertragen und zuletzt auf eine schnell rotierende Stange, die ins Haus führte und dort an die Maschine gekoppelt war. Auf manchen Höfen war der Göpel durch ein achteckiges Holzdach von 10 - 12 m Durchmesser überdacht, da meistens bei Regenwetter auf der Diele gedroschen wurde und Pferd und Treiber dann bei ihrem manchmal stundenlangen Karussellgang geschützt waren. Was hatten wir für Zeit, wenn ich Johann oder Heini Ahrens beim Göpeln Gesellschaft leistete, mit welcher Gründlichkeit, Ausdauer und Ruhe besprachen wir dann unsere Vorhaben, die Freundesbeziehungen und auch die Feindschaften zwischen den einzelnen Gruppen im Dorf.

In der Stellmacherei wurden Wagenräder für Ackerwagen gefertigt, Foto: Claus Ableiter/Speyer, 2007

Von den Handwerkern Freschlunebergs kam ich in engere Berührung mit dem Stellmacher, unserem direkten Nachbarn Ahrens, und dem Schmied, unserem übernächsten Nachbarn im Busch, der sinnigerweise Schmidt hieß. Den Beruf des Stellmachers gibt es heute wohl kaum noch. Damals aber war in der Werkstatt von Ahrens noch erheblicher Betrieb, und in den etwas ruhigeren Monaten der Landwirtschaft war Vater Ahrens ganz überwiegend in seiner Werkstatt beschäftigt. Zeitweise hatte er dort auch zwei weitere Hilfskräfte. Ich habe in der Werkstatt mit großem Interesse das Anfertigen der Wagenräder, der Felgen, der Speichen und der Radnabe beobachtet und einige Male sogar das Entstehen eines kompletten Ackerwagens. Vorgefertigt war damals gar nichts, alle Einzelteile machte der Stellmacher noch selbst. Auch hatte Ahrens keine Bohr- oder Fräsmaschine. Nur eine Bandsäge stand im Hause auf der Diele, und diese wurde, bevor der Stromanschluss kam, mit dem Göpel betrieben. Damals fiel mir übrigens auf, dass Ahrens das Rad auf Plattdeutsch immer "dat Wiel" nannte, und erst viel, viel später wurde mir klar, dass dies plattdeutsche Wort altsächsischen Ursprungs sein muss, was ganz eindeutig das englische Wort "wheel" beweist.

War ein Wagenrad fertiggestellt, dann rollte es Ahrens zum Zwecke der Bereifung zu seinem Nachbarn Hinrich Schmidt. Solch eine Bereifung habe ich oft beobachtet, sie war eine aufregende Sache. Seitlich an der kleinen Schmiede befand sich der Glühofen, ein ummauertes schmales, hohes Feuerloch, in dem die Reifen zum Glühen gebracht wurden. Sie wurden im Zustand der Rotglut mit einer langen Zange wieder herausgezogen. Dies durften wir nur aus gehöriger Entfernung verfolgen, da vom glühenden Reifen oft Funken wegsprühten. Den auf der Erde liegenden Reifen ergriffen sodann drei Mann mit einer kurzen Zange und setzten ihn auf das mit der Nabe auf dem Boden liegende Rad, und zwar so, dass der Reifen auf dem oberen Rand der Felgen zu liegen kam. Mit einer anderen, noch kürzeren Zange wurde der Reifen dann auf den ganzen Radumfang gedrückt. Schließlich, und das war für uns das spannendste, wurde das Rad vermittels einer durch die Nabe gesteckten Stange in die Hängevorrichtung über einer kleinen Wassergrube verbracht und einige Male langsam durchs Wasser gedreht. Dabei knallte, zischte und dampfte es dann, und das hörten und sahen wir besonders gern.

Schmiede in Freschluneberg, links Schmiedemeister Hinrich Schmidt, Quelle: H.-H. Ganten, Aus fünf Jahrzehnten

Die Schmiede war überhaupt so etwas wie der Mittelpunkt des Busches. Sie lag am südlichen Knick der Straße, und hohe Eichen säumten den Platz zum Wald hin und zum Ahrens'schen Grundstück. In der Schmiede war fast immer Leben und Betrieb, und Hinrich Schmidt, der Schmiedemeister, war noch ganz der alte Meister.

Familie des Schmiedemeisters Hinrich Schmidt 1920 im Garten des Hauses von Nachbar Johann Ganten, hinten rechts: Johann Schmidt (Urgroßvater von André Schmidt, war der erste Schmidt auf dem Wittschen-Hof, an der Lune 12, heute Schmidt) Foto: privat/kn

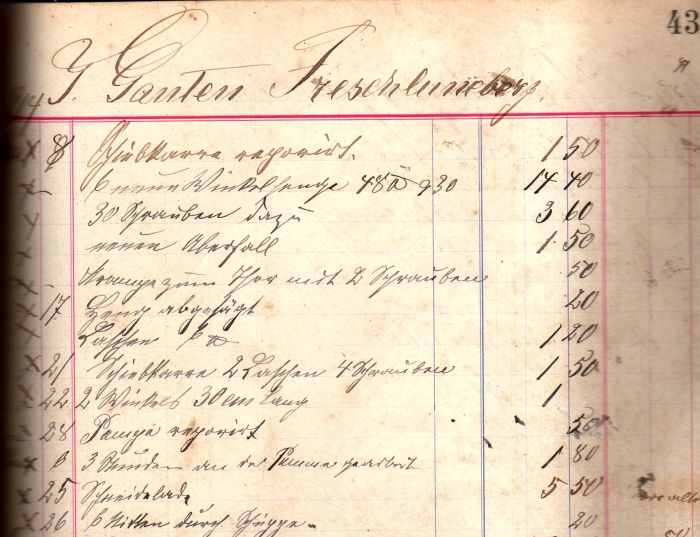

Ausschnitt aus dem Rechnungsbuch des Schmiedemeisters Hinrich Schmidt (1914, Reparatur von Schiebkarre und Pumpe seines Nachbarn Johann Ganten), Quelle: privat/kn

Er war auch eine Respektsperson im Dorfe. Das bewies schon seine Stellung als Feuerwehrhauptmann, der ja etwas galt in der Gemeinde. Wenn er am Feuer mit dem glühenden Eisen hantierte, den Blasebalg zog oder das Eisen am Amboss bearbeitete, wirkte er in seiner kraftvollen Fülle wie ein Schmied aus Urväterzeiten. Dabei hatte er etwas Gütiges, Väterliches, und das schwand selbst dann nicht, wenn er in seinem tiefen Bass laut polternd seine Kommandos gab. Ich habe mich von Zeit zu Zeit gern in der Schmiede aufgehalten und den Arbeiten zugesehen, besonders dem Hufbeschlag, der bei den vielen Pferden im Dorf den Hauptteil der Arbeiten ausmachte. Beim Hufbeschlag wunderte es mich anfangs immer, dass das Pferd völlig still verharrte und nicht kräftig ausschlug, wenn das glühende Hufeisen zunächst probeweise fest an seine Hufe gepresst wurde und dabei die äußere Schicht der Hufe wegschmorte. Aber der alte Schmidt erklärte mir dies wie auch manches andere. Er freute sich offenbar an meinem Interesse am Schmiedebetrieb.

Eine bäuerliche Arbeit kam alljährlich auch auf unsere Familie zu, und das war der Torfstich. Vater ließ sich von einem der Hollener Bauern in jedem Jahr ein kleines Stück Moor im großen Moorgelände zwischen Hollen, Bokel und Bramstedt geben und besorgte sich einen Gräber, während wir alle übrige Arbeit selbst taten. So erhielten wir für die Küchenfeuerung jedes Jahr unsere 3 bis 4 Fuder Torf. Die Arbeit im Moor war schön, so viel Schweiß sie auch forderte. Man arbeitete nur bei gutem Wetter und war umgeben von der unberührten, weiten Natur, von Heide und Behngras, von braunem Porst und weißflockigem Wollgras, von kleinen Kiefern und Birkengebüsch. Vor allem herrschte rundherum eine unendliche Ruhe. "Kein Laut der aufgeregten Zeit drang je in diese Einsamkeit". Nun, bei der Arbeit selbst dachten wir bestimmt nicht an die Lyrik Theodor Storms, denn, wie gesagt, sie erforderte Kraft und Schweiß, aber auch eine gewisse Technik. Wie ging sie vor sich? Es wurde zunächst auf der Oberfläche ein Rechteck, nämlich die abzugrabende Fläche, bestimmt und diese geebnet, d. h. von Grasplacken, Sträuchern und dgl. gereinigt, so dass oben eine glatte Moorfläche entstand. Die eine Seite dieses Rechtecks - meistens war es die Schmalseite - fiel nach der Kuhle hin senkrecht ab. Dort hatte der Torfstich des Vorjahres aufgehört. Vor dieser Wand stand der Torfgräber in der Kuhle. Die Wand mochte ein Ausmaß von etwa 3 m Breite und 1,50 bis 2 m Tiefe haben. Der Gräber schnitt nun zunächst lotrecht von oben nach unten die Masse ein, und zwar mussten diese Einschnitte in etwa 15 cm Abstand, nämlich in der Breite der künftigen Torfstücke (Torfsoden), parallel nebeneinander verlaufen. Es folgten dann die waagerechten Einschnitte, abgestellt auf die Dicke der zukünftigen Torfsoden. Schließlich mussten oben auf dem auszubeutenden Rechteck in einem durch die Länge der Soden bestimmten Abstand Linien parallel zum oberen Kuhlenrand geschnitten werden. Damit waren die Torfsoden in der Masse nach allen Seiten hin abgesteckt. Zum Einschneiden wurde ein besonderes Gerät benutzt, ein Mittelding zwischen Spaten und Messer, bei dem die etwa 3/4 Meter lange stählerne Schneidefläche auf beiden Seiten unheimlich scharf war und vorne spitz auslief. Mit diesem Einschnittmesser zu hantieren, erforderte nicht nur Kraft, sondern auch viel Geschick. Ein guter Gräber erzielte auf der Kuhlenschnittwand ein ganz gleichmäßiges Muster aus senkrechten und waagerechten Linien. Je sorgfältiger eingeschnitten war, desto leichter war das Herausheben der einzelnen Stücke. Der Gräber warf mit einem kurzen, an der Schnittfläche eisenbeschlagenen Holzspaten die Stücke in einem gleichmäßigen Rhythmus nach links hoch, wo auf dem seitlichen Kuhlenrand jemand die Stücke auffing und auf eine Schubkarre setzte. Dieser Auffänger musste sich genau auf den Arbeitstakt des Gräbers einstellen, es durfte keine Verzögerung geben, sonst konnte der Gräber ägerlich werden. Das war durchaus verständlich, denn ohne Einhaltung eines gleichmäßigen Bewegungsablaufs konnte er seine sehr schwere Arbeit gar nicht lange durchhalten. Es durfte auch beim Ausfahren der Torfsoden und beim Aufsetzen auf der Trockenfläche neben der Kuhle möglichst keine Verzögerung geben. Mindestens zwei Personen mussten deshalb immer auffangen, ausfahren und aufsetzen. Im wechselnden Einsatz stand immer einer von ihnen an der Kuhle. Die klitschnassen Torfstücke mussten nun an Luft und Sonne trocknen, knochentrocken sollten sie werden. Dafür gab es verschiedene Methoden. Wir setzten damals die Stücke in Längsrichtung in langer Reihe auf die Erde, und zwar mit 10 - 15 cm Zwischenraum zwischen den einzelnen Stücken. Darüber kam dann eine weitere Lage, wobei jeweils ein Stück die Lücke der unteren Reihe übergriff, und so wurden weiter drei oder vier Lagen übereinandergesetzt, die so aufgeschichteten Reihen in einem seitlichen Abstand von etwa 15 cm voneinander entfernt. Nach einigen Wochen, je nach Wetterlage, wurde der schon gut angetrocknete Torf geringelt, d. h. er wurde in kleinen Haufen dergestalt aufgebaut, dass eine untere Lage einen Kreis bildete, die einzelnen Stücke wieder auf kleiner Lücke, darüber der nächste Kreis, dessen Stücke wieder die Lücken des unteren überdeckten usw. Der Haufen verjüngte sich dabei nach oben und wurde dadurch in sich stabil. Es hing nun ganz von der Wetterlage der nächsten Wochen ab, ob der Torf noch einmal umgesetzt werden musste. Waren die Trocknungsbedingungen ungünstig, wurden die Ringhaufen abgetragen und, nunmehr in etwas größeren Haufen, neu aufgesetzt, wobei die weniger trockenen Stücke jetzt möglichst die luftigen Höhen erreichen sollten. Erschien der Torf nun einigermaßen trocken, wurden die großen Haufen gebildet, und zwar je nach Geschmack rund oder rechteckig. Dabei kam es darauf an, in der Wandung durch einen Wechsel von Längs- und Querlagen die Stücke so anzuordnen, dass sich ein bestimmter Verbund bildete, der dem Ganzen absolute Festigkeit verlieh. In diesen großen Haufen blieb nun der Torf im Moor liegen, bis er abgefahren wurde. Das konnte im August sein, es wurde manchmal auch wesentlich später. Bis zum Ende meiner Schulzeit haben wir in jedem Jahr unseren Torf selbst gewonnen. Zuerst half ich nur beim Aufsetzen und Ringeln, später, vielleicht von meinem 14. Lebensjahr an, fing ich auch an der Kuhle auf und schob mit aus.

Von den zu Hause anfallenden Arbeiten erinnere ich mich besonders an die Imkerei, in die mich mein Vater gründlich unterwies. Vater war begeisterter Imker, wie überhaupt die Imkerei eine Lieblingsbeschäftigung vieler Lehrer war, besonders der pensionierten. Sie konnte zudem in guten Jahren einträglich sein. Bei allen mit der Imkerei verbundenen Arbeiten musste ich helfen, und ich tat es gern. Damals wurde die Bienenzucht fast nur als Korbimkerei betrieben. Wir hatten im Sommer etwa 30 Bienenvölker, die sich im Winter nach der Honigernte auf etwa 7 bis 8 verringerten. Ab Anfang Juni begannen die Bienen zu schwärmen. Wenn der Schwarm den Korb verlassen hatte, folgte er als eine summende Wolke seiner Königin, und wo diese sich niederließ, hing er dann bald als dicke Traube an dem Zweig eines Obstbaumes oder in einem der Beerenbüsche. Sehr bald schon überließ mir Vater das Einfangen des Schwarms, und das tat er mit Absicht, um mich ganz mit der Imkerei vertraut zu machen. Obgleich nämlich der Imker die Bienenkappe trägt und lange Handschuhe überzieht, bleibt doch das Einfangen des Schwarms ein kleiner Nervenkitzel. Man hält dabei einen leeren Korb unter den Schwarm und streicht mit einem Gänseflunk am Ast entlang, damit der Schwarm, das neue Volk, in den Korb fällt. Das klappt auch im allgemeinen, aber bei dieser Loslösung werden die Bienen nervös und fliegen aufgeregt um den Imker herum. Sie sind in solchen Situationen sehr stechlustig, und wenn man sich nicht durch Kappe, hochgeschlossene Jacke und Handschuhe völlig abgedichtet hatte, konnte man sicher mit einem oder mehreren Stichen rechnen. Bei mir richteten Bienenstiche im allgemeinen nicht viel Schaden an, aber bei Else genügte ein einziger Stich im Gesicht, um dieses furchtbar anschwellen zu lassen. Ein Imker lässt grundsätzlich keinen Schwarm von dannen ziehen, und wenn es noch so schwierig ist, ihn zu verfolgen und einzufangen. Einige Male passierte es, dass ein Schwarm sich in eine der Tannen setzte, die am Waldrand hinter unserem Garten standen. In diesen Fällen half kein Zittern und Zagen, ich musste in den Baum klettern und dort den Schwarm einfangen, wobei ich, oben angekommen, den Korb an einem langen Tau nachzog und ihn auch so wieder herunterließ. Dies klappte jedes mal gut, und ich erhielt für diese artistische Leistung auch immer eine Belohnung. Der Honigernte im Herbst ging das von mir immer als sehr grausam empfundene Abtöten der für die Ernte bestimmten Körbe voraus. Es gab aber bei der Korbimkerei keinen anderen Weg. Der Korb wurde über ein etwa 30 cm tiefes Loch gestülpt, in das zuvor ein Schwefellappen gesteckt und angezündet worden war. Das Schwefelgas tötete das Bienenvolk dann schnell ab. Die Waben wurden nun dem Korb entnommen, leicht erwärmt und in kleineren Mengen in einen sehr festen Leinenbeutel getan, der in eine Presse kam und äußerst fest zusammengedrückt wurde. Dadurch lief der flüssige, gold-gelbe Honig heraus, den wir Seimhonig nannten. War eine Wabe vollständig gefüllt und die einzelnen Zellen mit Wachsdeckeln geschlossen, so wurde sie nicht ausgepresst, sondern blieb als Scheibenhonig erhalten. Solch eine Scheibe war auf dem Frühstückstisch immer ein besonders verlockender Anblick. In guten Jahren, wenn insbesondere die Heideblüte ergiebig gewesen war, hatten wir manchmal bis zu 2 Zentner Seimhonig, der nach der Ernte in Holzbottichen im Keller stand.

Das Leben der Bauern war damals durch anhaltend schwere Arbeit bestimmt. Mit 60 oder 70 Jahren sahen die Menschen abgearbeitet und manchmal auch verhärmt aus. Dennoch wurde auch gefeiert und in Muße erzählt. Träger einer gewissen Geselligkeit waren die Vereine. In Freschluneberg spielte der Turnverein die entscheidende Rolle. Er war schon kurz vor der Jahrhundertwende gegründet worden, und er umfasste wohl alle interessierten Dorfbewohner ohne Rücksicht auf Beruf und Alter. Die Versammlungen des Turnvereins waren wahre Dorfgemeinschaftsabende, es wurde dort nach Erledigung der Tagesordnung fröhlich gesungen, und man pries in Liedern nicht nur den Turnvater Jahn, sondern verspottete auch die frech gewordenen Römer und bemühte aus dem fernen Schwabenland den alle Instrumente beherrschenden Musikanten und die idyllische Eisenbahn. Nach dem Kriege trat im Vereinsleben des Dorfes eine etwas größere Vielfalt auf, hervorgerufen durch die stärker in Erscheinung tretende soziale und politische Aufsplitterung. Zwar blieb im Turnverein die große Zusammenfassung des Dorfes erhalten, aber es wurde nun auf der einen Seite der Reitklub gegründet, zu dem nur die Bauern Freschlunebergs und der Nachbardörfer (unter ihnen auch nur die etwas wohlhabenderen) gehörten, und auf der anderen Seite der Radfahrerverein, der ein ausgesprochener Arbeiterverein war. Zur neutralen Mitte gehörten dann später noch der Schützenverein und ein gemischter Chor. Höhepunkte des Vereinslebens waren die Bälle, und unter ihnen waren die des Turnvereins wieder besonders beliebt. Sie fanden im Saal des Gastwirts Heinrich Ehlers statt, des einzigen Wirts im Dorf. Auf den Tunerbällen zeigten nicht nur die aktiven Turner in drei Riegen ihr Können an Reck, Barren und Pferd, es wurde immer auch ein Theaterstück aufgeführt. Das gehörte einfach dazu. Dieses Stück wurde wochenlang vorher eingeübt. Die Stücke suchte man nach einem dicken Katalog des Verlages Paul Danner in Mühlhausen/Thüringen aus, in dem die Komödien, Tragödien und einfachen Volksstücke mit kurzer Inhaltsangabe verzeichnet waren. Von Paul Danner bezog man dazu auch Bärte, Perücken, Hüte, Orden und die evtl. erforderlichen Beleuchtungseffekte. Wer nun welche Rolle spielte, das entschied der Vereinsvorsitzende, und man glaube nicht, dass dabei nicht auf Empfindlichkeiten Rücksicht genommen werden musste. Humorvolle Stücke waren die beliebtesten, aber ganz ohne Sentimentalität ging es eigentlich nie. Die aufrichtige, starke Liebe des einfachen Mädchens wollte man belohnt sehen, und wenn es sich gegen alle Widerstände und Intrigen durchgesetzt hatte, war starker Beifall gewiss. Auch warmherziger Patriotismus kam immer gut an. Ein Höhepunkt im Theaterspiel war darum die Aufführung eines Stückes "Die Heldin von Kolberg", ein Stück aus der erfolgreichen Verteidigung Kolbergs gegen die Truppen Napoleons im Jahre 1807. Ich spielte in dem Stück die Rolle Gneisenaus, der gerade Kommandant von Kolberg geworden war, und hatte eine flammende Rede an die schon verzagende Bevölkerung zu halten. Diese Bevölkerung stand in Gestalt von etwa 10 - 12 Vereinsbrüdern (für die Zuschauer nicht sichtbar) auf einem Gang neben der Bühne, und sie gab ihrem Unwillen Ausdruck durch ein zunächst lautes, dann aber unter Wirkung meiner Rede allmählich verebbendes Rhabarber / Rhabarber / Rhabarber-Gemurmel. Ich trug als Kopfbedeckung den Helm des Feuerwehrhauptmanns Hinrich Schmidt, der mir natürlich zu groß war und der trotz aller Papiereinlagen während meiner Rede von einem Ohr aufs andere rutschte. Das tat aber der Wirkung keinerlei Abbruch, die Zuschauer waren ergriffen. Doch, ernsthaft gesprochen, es war erstaunlich, wie sehr sich die meisten der dörflichen Spieler im Verlaufe der Übungszeit in ihre Rolle einlebten, mit ihr verwuchsen, Freude an ihr gewannen und auch Fähigkeiten aus ihr entwickelten. Das ist verständlich bei Rollen, die aus dem täglichen Leben gegriffen sind, aber bei dem genannten historischen Spiel bedurfte es nur ganz weniger Erklärungen und die Darsteller fanden Zugang zu ihrer Rolle. Die Fähigkeit eines tieferen Nachempfindens und der Wiedergabe menschlicher Verhaltensweisen ist doch wohl einfach eine Naturgabe.

Theaterspiel gab es nicht nur auf den Turnvereinsbällen, es war auch Hauptbestandteil der alljährlich von der Schule gestalteten Weihnachtsfeier, "de Winachsschool". Mit den Vorbereitungen begann Herr Cordts, der Lehrer, schon Ende Oktober. Er verteilte die Rollen, hielt die ersten Übungen in der Schulklasse ab und erst die Schlussproben auf der kleinen Bühne im Ehlers'schen Saal. Wer von den Kindern eine große und interessante Rolle erhielt, fühlte sich vor der ganzen Dorfbevölkerung ausgezeichnet, und deshalb musste Herr Cordts darauf achten, jeden Schüler der älteren Jahrgänge wenigstens zu beteiligen. Ich erinnere mich noch gut an die ersten Feiern im Kriege und kurz nach dem Kriege, als es noch kein elektrisches Licht im Dorfe gab und Saal und Bühne nur durch die von der Decke hängenden Petroleumlampen beleuchtet wurden, die dem Raum aber durch dieses warme, rötlichgelbe Dämmerlicht eine der Vorweihnachtszeit ganz und gar angepasste heimelige Stimmung gaben.

An den Winterabenden besuchte man sich auch gegenseitig. Es gab gegenseitige Besuchsbeziehungen. Wenn zwei Familien miteinander verkehrten, hieß es: "se goht winters dor hen." Man stapfte gegen halb acht in Holzschuhen durch den Schnee, mit der Stalllaterne als Leuchte. War es sehr kalt, nahm der eine oder andere wohl auch noch die Feuerkieke (de Füerkiek) mit, einen innen mit Blech ausgeschlagenen, an den Seiten und oben durchbrochenen kleinen Holzkasten, in dem Holzkohle glühte. Auf diese Kieke setzte man gern die Füße, die dann warm blieben. Diese Abende waren die Stunden des gemütlichen, besinnlichen Erzählens über Familien- und Dorfereignisse, über Wetter, Ernten und Vieh, über die Dorfmitbewohner. Die Frauen strickten eifrig dabei, die Männer rauchten die Pfeife. Schien sich zwischen einem Bauernjungen und einer Bauerstochter eine dauernde Bindung anzubahnen, wurde das natürlich liebend gern besprochen. "Dat schient jo wat to weern, he geiht jo all meist twee Johr met ehr." Gegen halb zehn deckte die Gastgeberin auf (se fangt an to togen): Kaffee, Butterkuchen, Feinbrot, gekochte Eier, Mettwurst und Leberwurst. "Nu langt man düchtig to, lot jau nich nödigen", mit dieser Aufforderung eröffnete die Hausfrau wohl das Essen. Spätestens gegen elf Uhr wurde der Abend dann beendet. Bis zur großen Dielentür wurden die Besucher noch begleitet und nach einigen Bemerkungen über das Wetter wurde mit dem "Na, denn koomt good no Hus" der Abend beendet.

Nach dem Kriege, in den zwanziger Jahren, gab es in Freschluneberg auch noch mehrere große Bauernhochzeiten. Für sie galten ganz feste Gepflogenheiten, die sich aber später, um 1930 herum, etwas lockerten. Eine Hochzeit habe ich noch erlebt, zu der ausnahmslos das ganze Dorf geladen wurde. Das war aber eine Ausnahme. Sonst wurde der Kreis der Gäste lokal abgegrenzt. Wohnte das Brautpaar im "Dorf", so wurden sicher alle in diesem Ortsteil wohnenden Einwohner eingeladen und meistens die Leute im "Busch" dazu. In diesem nach der Wohnlage fest bestimmten Einladungsbezirk wurde dann aber auch jedes Haus geladen. Es wäre undenkbar gewesen, dabei eine Familie zu übergehen, selbst wenn zwischen ihr und dem Hochzeitshaus die Beziehungen noch so kühl waren. In der so brüskierten Familie wäre die Erinnerung daran noch jahrzehntelang wachgehalten worden. Umgekehrt wäre aber auch die einladende Familie schwer verletzt gewesen, wenn ein Haus dem Fest ferngeblieben wäre. Über das Geschenk brauchte sich niemand den Kopf zu zerbrechen, denn auch das war durch fest eingefahrene Sitte bestimmt: ein Huhn, ein Pfund Butter, ein Dutzend Eier. Dies Geschenk war äußerst praktisch, denn daraus wurde ein Großteil der Bewirtung der Gäste bestritten. Das Fest begann mit dem Mittagessen. Es gab dazu nirgendwo etwas anderes als Hühnersuppe mit Griesklößen. Im Sommer wurden dazu lange Tischreihen im Grashof an der Hausseite oder auf dem Vorplatz vor dem Haus aufgebaut, in ungünstigerer Jahreszeit auf der Diele. Zwischen Mittagessen und Nachmittagskaffee stand man in Gruppen herum und klönte oder ging zwischendurch auch wohl wieder einmal kurz nach Hause. Nachmittags wurden dann wahre Berge von Butterkuchen und Topfkuchen aufgefahren und gegen 6 Uhr ging es, angeführt durch die Musikkapelle, im Zug zum Ehlers'schen Saal, wo bis etwa 2 Uhr nachts getanzt wurde. Während der ganzen Feier im Saal hatten die Gäste frei Bier und frei Schnaps. Vom Saal aus ging es im Verlauf des frühen Abends noch einmal in zwei oder drei Gruppen zum Abendessen. Dazu gab es Kartoffelsalat mit gekochten Eiern und Feinbrot (Stuten) mit allen Sorten Wurst. Solche Hochzeitsfeier kostete einen Batzen Geld, aber mit der Anzahl der Gäste und der Güte des Essens führte sich das jungvermählte Paar ein, und auf das Ansehen ("wat de Lüd seggt") wurde größter Wert gelegt. Viel, viel Arbeit brachte solche Feier mit sich, aber dabei halfen eifrig alle Nachbarn im weiteren Umkreis. Nachbarsfrauen und Nachbarstöchter insbesondere bedienten bei den Mahlzeiten. Alle Helfer wurden zum darauffolgenden Sonntag dann ins Hochzeitshaus zu Kaffee und Kuchen eingeladen, und dabei bediente das junge Paar.

Einem überfeinerten Geschmack entsprachen diese Bauernhochzeiten sicher nicht. Schon das laute, in weitem Umkreis zu hörende Gekreisch der Hühner, die am Vorabend der Hochzeit geschlachtet wurden, konnte ein empfindsames Gemüt nicht gerade entzücken, und welche Auswirkungen manchmal die kostenlosen Getränke im Tanzsaal hatten, brauche ich kaum zu schildern. Unliebsame Störungen traten irgendwann im Laufe des Abends eigentlich immer auf, und wenn diese nur im gröhlenden Gesang Betrunkener bestanden, ging das noch an. Man nahm aber solche Sachen in Kauf, wie man überhaupt gegenüber Alkoholexzessen ausgesprochen nachsichtig war. "Dat kann jeden mol passeern", damit war im allgemeinen der Fall abgetan. Kam es auf Bällen oder bei anderer Gelegenheit einmal dazu, dass jemand im Rausch einen anderen verprügelt und ihn vielleicht sogar blutig geschlagen hatte, war die Sache schon ernster. Man erwartete dann sicher irgendeine Wiedergutmachung, aber es wäre bestimmt ganz übel vermerkt worden, wenn der Verletzte Anzeige erstattet und die Sache ein gerichtliches Nachspiel gehabt hätte. Man erledigte so etwas eben im Dorf. Beeindruckend bei der Vorbereitung und bei dem Ablauf einer Bauernhochzeit war der große und selbstverständliche Einsatz aller Nachbarn im weiteren Umkreis. Hierbei - wie in gleicher Weise bei Beerdigungen - kam dörflicher Zusammenhalt in schönster Weise zum Ausdruck. Man sollte ihn nicht durch den Hinweis entwerten, dass die Bereitschaft zur Hilfeleistung ja auf Gegenseitigkeit beruhte und nur einer Notwendigkeit entsprungen sei. Das ist im Ursprung sicherlich richtig, doch hat sich der Zwang von seinem Ursprung allmählich gelöst, hat sich zur Sitte gehoben und verfestigt und ist regelrecht zu einer Art bäuerlicher Kultur geworden. Diese Verflochtenheit im Geben und Nehmen, im Helfen und Geholfenwerden wurde damals im Dorf noch ganz allgemein als ein Grundgesetz des Lebens empfunden, auf Grund dessen die Sitte nun aus sich selbst lebte. Im Einzelfall bestimmte nämlich die Hilfe kaum mehr die Erwartung einer Gegenleistung. Man half gern im Rahmen des Üblichen.

1921 erfreute ein ganz großes Ereignis das Dorf. Es kam die Stromversorgung, das elektrische Licht. Die Petroleumlampen hatten als Zimmerbeleuchtung ausgedient. Damit verschwand allerdings auch ein Stück Dorfromantik, denn das gemütliche Dämmerlicht der Petroleumfunzeln hatte den Stuben eine so sanfte und gemütliche Atmosphäre gegeben, besonders wenn wintertags noch der torf- oder holzgeheizte Kachelofen seine Wärme ausstrahlte. Es war dann, als hätte sich tiefer Friede in der Stube eingenistet, als wäre alle Unrast verbannt. Trotzdem freute sich alles über das elektrische Licht, war es doch eine wirkliche Erleichterung für die Arbeit in den bäuerlichen Betrieben, ganz zu schweigen von dem Nutzen des Kraftstroms. Nun brauchte man Dresch- und Häckselmaschinen nicht mehr mit dem Göpel zu betreiben, sondern konnte hierfür, wie für andere Maschinen, den Elektromotor einsetzen. Was hatte es doch in den Kriegsjahren oft für Schwierigkeiten mit der Beleuchtung gegeben. Manchmal war das Petroleum ausgegangen, weil die zugeteilte Ration erschöpft war, manchmal war der Glaszylinder kaputt. Lesen, schreiben oder handarbeiten konnte man nur unmittelbar neben der Lampe, so dass sich um sie herum die ganze Familie gruppieren musste. Es war wie zu Goethes Zeiten. Fiel die Petroleumlampe aus, blieb nur das Kerzenlicht. Die Arbeiten am Stromnetz verfolgten wir natürlich mit allergrößter Spannung, das Setzen der Masten, das Einschrauben der Isolatoren, das Verziehen der Drähte und schließlich den Anschluss der einzelnen Häuser an das Ortsnetz. Es war gegen Ende des Winters 1922, an einem trüben Abend, als dann überall in den Häusern die elektrischen Birnen aufleuchteten. Ich stand in diesem Augenblick vor unserem Hause, sah, wie in dem vorderen Zimmer plötzlich der noch aus Geestemünde stammende Kronleuchter erstrahlte, und hörte Else rufen: " Es brennt, es brennt". Wie könnte ich über das Leben in Freschluneberg schreiben, ohne einiger Kauze, bestimmter Typen zu gedenken, die immer für Abwechselung und Humor sorgten. Dabei will ich nun aber nicht mit einem Kauz beginnen, sondern mit einer höchst achtbaren Persönlichkeit, nämlich mit dem Bürgermeister (früher hieß er Gemeindevorsteher) Johannes Rahders. Er war Bauer mit einem Hof von vielleicht 60 Morgen (= 15 Hektar). Er überragte alle anderen Bauern erheblich an Intelligenz, und sein politisches Blickfeld ging über die Grenzen der engeren Heimat weit hinaus. Dies war auch der Grund, warum mein Vater zu ihm ein beinahe freundschaftliches Verhältnis unterhielt. Auch Rahders gehörte der Deutschen Volkspartei an, was für einen Bauern völlig ungewöhnlich war. Als Mensch war er die verkörperte Gutmütigkeit, in seiner Amtsführung ein wahrer Vater der Gemeinde. Schon sein Vater hatte das Amt des Gemeindevorstehers bekleidet, 1915 hatte er es von ihm übernommen. Bis 1933 hin, als sich die politischen Verhältnisse grundlegend änderten, gab es in Freschluneberg bei den Gemeindewahlen keinerlei Parteirivalitäten, sondern nur eine einzige Liste. Es war Rahders nämlich immer gelungen, alle Berufsgruppen bei der Zusammensetzung des Gemeindeausschusses so ausgewogen zu berücksichtigen, dass sich weder die sogenannten bürgerlichen Parteien noch die Sozialdemokraten bewogen fühlten, eigene Listen aufzustellen.

Nach dem Gutsbesitzer Müller hatte den größten Hof im Dorf der Landwirt, Mühlenbesitzer und Schweinemäster Lüder Tienken. Er war das gerade Gegenteil von Johannes Rahders, sein Blickfeld deckte sich genau mit den Grenzen seines Hofes. Er ging etwas vornüber gebeugt und muffelte viel vor sich hin. Politisch war er deutschnational, aber die Partei bedeutete für ihn nichts anderes als eine nackte Interessenvertretung. Seinen Leuten blieb er manchmal längere Zeit den Lohn schuldig, und wenn sie ihn schließlich forderten, erhielten sie wohl zur Antwort: "Üs doch to doll, üs doch to doll, Geld wöt se hebben, ower no de Kark goht se nich hen. Wann bis to'n letzen mol bi'n Obendmohl wen?" In dieser Hinsicht war Tienken nun in der Tat seinen Leuten ein Vorbild. Er ging in regelmäßigen Abständen zur Kirche und hielt es für unbedingt ratsam, rechtzeitig Pluspunkte beim lieben Gott anzusammeln. Diese Punkte müssen aber wohl beim Oberbuchhalter Petrus falsch verbucht worden sein, denn eine Langzeitwirkung haben sie jedenfalls nicht gehabt. Während nämlich der alte Lüder den Hof noch in Ordnung und die Groschen eisern beisammenhielt, ging es unter seinem Sohn und noch mehr unter seinem Enkel in rasender Fahrt bergab.

Das Haupt der Deutsch-Hannoverschen Partei im Dorf war der Schuster und Gemischtwarenhändler Johann Fischer. Vor 1918 hieß die Partei Welfenpartei, und ihr Ziel war die Wiedererrichtung eines Königreichs Hannover und, damit verbunden, die Wiedereinsetzung der alten Welfendynastie in ihre monarchischen Rechte. Nach der Revolution 1918 änderte die Partei ihren Namen und forderte lediglich die Abtretung der Provinz Hannover von Preußen, d. h. die Schaffung eines selbständigen Staates Hannover im Rahmen des Deutschen Reichs. Für dieses hehre Ziel strebte also Johann Fischer, und die kleine Schusterstube im Dachgeschoss seines Hauses war die Kommandozentrale der örtlichen Parteigruppe. Seine jeweiligen Lehrlinge erlernten nicht nur das Schuhmacherhandwerk, sondern mussten auch das Propagandamaterial der Partei studieren und dem gemäß über alle Schandtaten unterrichtet sein, die Preußen im Laufe seiner Geschichte begangen hatte. Fischers Eifer erreichte seinen Höhepunkt, als 1924 eine Abstimmung über die Abtrennung Hannovers von Preußen stattfand. Hierbei stimmte nur ein knappes Drittel der Wahlberechtigten für ein selbständiges Hannover. Die Deutsch-Hannoversche Partei verlor danach viel an Rückhalt, und Johann Fischer lief lange Zeit wie ein alter Griesgram durchs Dorf. Die Anhänger der Partei, Bauern und Kleinbürger, träumten von der angeblich guten, alten Welfenzeit und hofften, dass das Leben in einem Staat Hannover ruhiger, beschaulicher, gemütvoller sein werde. Den eigentlichen Zeitproblemen waren sie abgewandt, teils aus Schwerfälligkeit und Gedankenträgheit, teils auch aus der Furcht, dass ein großer Staat zu kühnen Unternehmungen neige, die das dörfliche Idyll nur stören würden.

Quelle: privat/wi

Viel gelten wollte auch der Mühlenbesitzer und Betonwarenhersteller Johann Gerken. Er tat um einiges vornehmer als die übrigen Dorfbewohner und protzte gern mit seinem Wohlstand. Geschäftlich überaus gerissen, war er im übrigen dumm. Dass er kleine Teile aus Schillers Glocke auswendig konnte, die er bei jeder Gelegenheit anbrachte, hielt er für einen Überlegenheits- und Bildungsnachweis. Bei Bahnfahrten benutzte er nur die 2. Klasse, und das in einer Zeit, als die meisten Leute 4. Klasse und nur sehr wenige Dorfbewohner 3. Klasse fuhren. Aus Prestigegründen ging er ein- oder zweimal jährlich ins Theater, saß dort in der Mittelloge und erzählte dies überall. "Wenn wi no'n Tioter goht, denn nehmt wi jümmer blot de besten Lojenplätze." Sein Drang, Wohlstand und angemaßte Geltung zur Schau zu stellen, erreichte einen schaurigen Höhepunkt, als wenige Jahre nach dem Kriege sein einziger Sohn tödlich verunglückte. Hans Gerken wurde bei der Arbeit in der Mühle von einem Transmissionsriemen erfasst und gegen die Decke und wieder zu Boden geschleudert, wo er als blutiger Klumpen liegenblieb. Es war ein Ereignis, das wirklich das gesamte Dorf erschütterte. Für die Eltern war Schlimmeres ja wohl kaum vorstellbar. Die Beerdigung aber glich einem Gepränge. Dem Trauerzug voran gingen Posaunenbläser, es folgte der von jungen Männern hoch getragene und mit einer schwarzen Samtdecke drapierte Sarg, dann eine von schwarz behängten Pferden gezogene Droschke, in der die Eltern saßen, sodann eine Reihe weiterer Droschken mit Verwandten und schließlich das große Gefolge der Dorfbewohner. Bei allen anderen Beerdigungen im Dorf wurde der Sarg von einem sauber gefegten Ackerwagen zum Friedhof gefahren, und alles folgte zu Fuß. Den Ackerwagen fuhr der nächste Nachbar. So war es üblich.

Und nun muss ich unbedingt etwas über einen Freund erzählen, dem ich mich Jahre hindurch besonders eng verbunden gefühlt habe und mit dem ich vielleicht die schönsten Stunden meiner Freschluneberger Jugendzeit verbracht habe. Dieser Freund war Hermann Brünjes. Sein Vater arbeitete als Tagelöhner auf dem Müller'schen Gut, die Familie wohnte in einem kleinen strohgedeckten Tagelöhnerhaus bei uns im Busch. Der alte Brünjes erhielt als monatlichen Barlohn nach Beendigung der Inflation 50,- Mark, daneben einige Naturalien, so dass er zwei Schweine heranfüttern und eine Kuh halten konnte. Hermann hatte noch sechs Geschwister. Wenn ich irgendwo wirkliche Armut kennengelernt habe, dann war es bei der Familie Brünjes.

So malte Günter Bartusch das Tagelöhnerhaus des Gutes (1948), in dem die Familie Brünjes wohnte, Quelle: privat/bar

Das Haus, das die neunköpfige Familie bewohnte, war ein Bauernhaus im Kleinformat. Auf der Diele links der Schweinestall, daneben der Platz für die Kuh, rechts befand sich ein großes dunkles Hock für den Torf und die Gartengerätschaften. Bei den Mahlzeiten in der Küche konnte die Familie nur mit Mühe um den Tisch herum Platz finden. Im übrigen füllten der Herd, der Abguss und ein winziger Küchenschrank den Raum fast völlig aus. In der einzigen Stube standen um einen kleineren Holztisch herum eine Bank und einige Hocker und Stühle, an der Wand eine Kommode. Darauf standen einige ältere Familienfotos, das war der Zimmerschmuck. Ein paar Mark verdiente sich der alte Brünjes überher dadurch, dass er für einige Vereine die Beiträge kassierte und bei den Vereinsbällen an der Kasse saß.

Ich kann heute schwer sagen, worauf meine enge Freundschaft mit Hermann Brünjes beruhte. Hermann war eine Frohnatur und er war sehr anhänglich. Wahrscheinlich gefiel es mir, solch einen munteren und treuen Begleiter um mich zu haben. Wir erzählten uns alles, was uns bewegte, und in seiner großen Vertrauensseligkeit erzählte mir Hermann auch manche Dinge aus dem harten Alltag des Lebens zu Hause. Er blieb aber eigentlich immer heiteren Gemüts, wahrscheinlich auf Grund einer glücklichen Bedürfnislosigkeit. Mir gefiel wohl auch, dass ihn unser gänzlich unterschiedliches Herkommen, unsere völlig andersartigen Lebensumstände, in keiner Weise belasteten. Ob wir auf Brünjes' schummeriger Diele, in ihrer armseligen kleinen Stube oder in unserem Hause spielten, war gleichgültig; wir waren überall fröhlich bei der Sache. Manchmal gingen wir zum Angeln an die Lune und fingen auch hin und wieder einen Aal oder einen Weißfisch. Eine zeitlang bauten wir uns Höhlen im Wald, eine kunstvoller als die andere. Unser größtes Unternehmen jedoch war der Bau eines richtigen kleinen Holzhauses auf der Wiese hinter unserem Garten. Dieser Bau spornte uns zu bisher unbekannten Überlegungen an, und das machte uns einen unheimlichen Spaß. Vier Baumstämme setzten wir in einem Rechteck von vielleicht 2 mal 3 m in die Erde, die Stämme unserer Körperlänge entsprechend hoch. Oben verbanden wir die Stämme in Länge und Breite mit etwas dünneren Stämmen, und dann nagelten wir auf die beiden Längsstämme Bretter, so dass wir einen gedeckten Raum hatten. An drei Seitenwänden setzten wir nun in etwa 1 m Abstand dünne Eschen- und Birkenstämme ein, die wir nur etwas ins Erdreich drückten und oben am Dachstamm festnagelten. Diese vertikalen Stämme verbanden wir in der Waagerechten mit noch dünneren Stämmen, so dass wir nunmehr ein Gitterwerk von leichten Hölzern als Wand hatten. Dieses Gitterwerk füllten wir schließlich mit dichten Tannenzweigen aus, nur an der hinteren Wand blieb eine Aussparung als Lichtöffnung. Vorne die Eingangsseite schlossen wir mit einem Stück eines ausrangierten Teppichs, der bei uns auf dem Boden herumlag. Damit war das Haus an sich fertiggestellt. Es erhielt aber noch einen Giebel aus leichten Brettern, auf die wir Moos- und Grassoden packten. Natürlich war der Bau als solcher unser eigentliches Vergnügen, dabei gerieten wir denn auch in wahre Begeisterung. Einige List gehörte auch dazu, alles Baumaterial zu beschaffen, aber Freschluneberg war eben ein recht holzreiches Gelände und im Wald war gerade damals eine gewisse Durchforstung dringend vonnöten - wie wir meinten. Unsern Einzug feierten wir mit Saft und Topfkuchen. Beides hatte uns meine Schwester Else spendiert. In der Folgezeit bestand unser Leben im Haus (wir hatten es mit einem Kindertisch von mir und 2 selbstgezimmerten Sitzen möbliert) im wesentlichen darin, dass ich Hermann die kanadischen Tier- und Indianergeschichten von Ernest Seton-Thompson vorlas, die mich unheimlich gefesselt hatten und die nun auch Hermann in eine Welt führten, die er mit Staunen in sich aufnahm.

Ich weiß nicht, wie mein Vater über mein Tun und Treiben im Dorfe und vor allem darüber gedacht hat, dass ich viel Zeit mit meinen Spielgefährten bei all unseren Unternehmungen verbrachte. Einerseits war es ihm ganz sicher lieb, da ihm daran lag, dass ich in Freschluneberg heimisch wurde, mich dort wohlfühlte und dort Freunde gewann. Andererseits muss er aber auch meine starke Hingabe an die Freunde und das dörfliche Leben mit wachsender Sorge beobachtet haben. Es waren dies nämlich die Jahre, in denen ich in der Schule deutlich nachließ. In der Obertertia ließen meine Leistungen schon etwas nach, und in der Untersekunda wurde es leicht beängstigend. Es machte sich bei mir eine steigende Schulunlust bemerkbar, und meine Schularbeiten habe ich in dieser Zeit gewiss oft nur so hingehauen. Kam ich mit sehr schlechten Zensuren in den Klassenarbeiten nach Hause, ging manchmal ein fürchterliches Donnerwetter auf mich nieder, manchmal redete Vater aber auch sehr ernst auf mich ein. Folgen hatte beides nicht, mein Spieltrieb in dieser Zeit war noch zu stark. Ich erinnere mich nur an eine einzige ernste geistige Beschäftigung in diesen Jahren, der ich mich freiwillig und mit wachsendem Interesse hingab, und das war die Lektüre von Gustav Freytags Romanfolge "Die Ahnen". Bei diesem sechsbändigen Streifzug durch die gesamte deutsche Geschichte, von der Römerzeit bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, handelt es sich nicht um eine trockene Abhandlung historischer Ereignisse, sondern um die Schilderung des kulturellen und wirklichen Volkslebens in den einzelnen Epochen, um eine Darstellung in farbigen Einzelbildern, eine Schilderung von ergreifenden Menschenschicksalen und spannungsreichen Begebenheiten. Diese Lektüre hat mein Interesse an Geschichte wieder voll geweckt, und sie hat zu manchem belebenden Gespräch mit meinem Vater geführt, der das Werk gleichzeitig mit las. Im Sommer 1922 kam es aber leider auch einmal dahin, dass ich meinen Vater furchtbar enttäuschen musste, und zwar so sehr, dass das einzigartige Vertrauensverhältnis zwischen uns für kurze Zeit bedrückend gestört war. Folgendes war passiert. Mit etwa sieben oder acht Spielgefährten gingen wir eines Sonntags an Müllers Gartenhecke entlang und sahen dabei den mit seinem Stamm in der Hecke stehenden großen Kirschbaum, der übervoll war von prallen, rot-leuchtenden Kirschen. Da war nun die Versuchung zu groß. Wir kletterten hinein in den Baum und labten uns kräftig. Wie das nun herausgekommen war, weiß ich nicht mehr, jedenfalls gab es in der Freschluneberger Schule ein großes Verhör und eine schriftliche Benachrichtigung an die Eltern. Bevor ich davon erfuhr, fragte Vater mich, ob ich auch dabei gewesen sei, und ich verneinte das in der Hoffnung, dass ihm meine Beteiligung nicht bekannt werden würde. Als ich dann von der Benachrichtigung der übrigen Eltern erfuhr, musste ich natürlich damit rechnen, dass inzwischen Vater auch von meiner Missetat Kenntnis erlangt hatte, und ich erwartete jeden Tag bei der Rückkehr von der Schule ein schweres Gewitter. Dieses blieb aber aus. Die tagelange Ungewissheit wirkte nun auf mich so lähmend, dass ich auch nicht von mir aus den Mut zu einem klaren Geständnis fand. Dies zog sich etwa eine Woche so hin, in dieser Zeit sprach Vater kaum ein Wort mit mir. Ich litt entsetzlich unter dieser niederdrückenden Schweigsamkeit. Schließlich wies mir Frida den rettenden Weg, indem sie mich fürchterlich ins Gebet nahm und mir klarmachte, wie sehr ich Vater enttäuscht hätte. Da tat ich dann den entscheidenden Schritt und sprach das befreiende Wort. Vaters Antwort kam mit einem hörbaren Seufzer: "Na, endlich". Über den Fall selbst sagte er nichts mehr. Ich glaube, nie wieder ist mir eine Dummheit mit ihren Folgen derart an die Nieren gegangen, und als alles vorbei war, war ich älter geworden.

Anfang 1923 trat nun ein politisches Ereignis ein, das auch im Ort zu größter Unruhe und Erregung führte, und das war die Besetzung des Ruhrgebiets durch französische und belgische Truppen. Wie war es dazu gekommen?

Im Versailler Friedensvertrag waren dem Deutschen Reich ungeheuere Reparationsleistungen auferlegt worden, und zwar nicht nur Zahlungen, sondern auch Sachleistungen aller Art. Sogar die deutschen Imker mussten Bienenkörbe mit lebenden Völkern abliefern. Die Höhe der in Goldmark zu leistenden Zahlungen war im Vertrag selbst offengeblieben. Nachdem man 1920 ursprünglich eine Gesamtsumme von 226 Milliarden Goldmark gefordert hatte, einigte man sich 1921 schließlich auf 132 Milliarden. Dieser "Einigung" ging ein entsprechendes Ultimatum der Feindmächte voraus, das auf sechs Tage befristet und mit der Drohung verbunden war, dass bei Nichtannahme das gesamte Ruhrgebiet als Pfand in Anspruch genommen und besetzt werde. Um diesen Betrag von 132 Milliarden als wirtschaftliche Größe in einem richtigen Verhältnis zu sehen, muss man wissen, dass der gesamte deutsche Reichshaushalt sich in den Jahren ab 1924 auf 6 bis 7 Milliarden belief. Diese 132 Milliarden sollten in Jahresleistungen von 2 Milliarden Goldmark getilgt werden, zuzüglich von 26 Prozent des Wertes der deutschen Ausfuhr. Eine Summe, die weit höher war als ein Drittel des deutschen Reichshaushaltes, sollte also als Reparationszahlung dienen. Jeder deutsche Staatsmann wusste, dass dies unmöglich war. Jeder wusste aber auch, dass hinter den französischen Forderungen der nackte Vernichtungswille der französischen Nationalisten stand, deren Haupt damals der Ministerpräsident Poincaré war. Mit der Annahme des Ultimatums war nun die Besetzung des Ruhrgebiets zunächst abgewandt worden. Im Jahre 1922 lief sogar ein kurzfristiges Zahlungsmoratorium. Am 11. Januar 1923 marschierten aber gleichwohl fünf französische und eine belgische Division in das Ruhrgebiet ein (gegen energischen britischen Widerspruch übrigens), weil 100 000 Telegrafenstangen nicht rechtzeitig geliefert worden waren. Diese Besetzung löste einen Sturm der Empörung in Deutschland aus und ließ einen Hass auflodern, dessen Stärke heute einfach nicht mehr vorstellbar ist. Es war natürlich die Wut der Ohnmacht, die darin mitschwang. Sie wurde in den ersten Monaten der Besatzung immer wieder erneut angefacht, wenn französische Truppen zu harten und grausamen Maßnahmen gegen die Bevölkerung schritten. So schossen am 31. März 1923 französische Soldaten auf Werksangehörige von Krupp, als diese ihre Arbeitsplätze verließen, um gegen das Abfahren von Lastkraftwagen durch die Franzosen zu protestieren. Elf Tote waren hierbei das Opfer. Auch bei anderen Zwischenfällen gab es Tote und Verletzte. Zu großer Erbitterung führte auch die in vielen Orten von französischen Offizieren und Soldaten zur Schau getragene Arroganz des Siegers, die u. a. darin zum Ausdruck kam, dass deutsche Fußgänger den Bürgersteig zu verlassen hatten, sobald Franzosen in Uniform ihnen entgegenkamen. Diese unsinnigen Maßnahmen konnten von deutscher Seite nur so verstanden werden, dass Frankreich als Siegermacht Deutschland die Schmach der Niederlage voll auskosten lassen wollte. In der Entrüstung über das Vorgehen Frankreichs gab es damals keine parteipolitischen Gegensätze. Von den Deutschnationalen bis hin zu den Kommunisten bestand eine einheitliche Abwehrfront gegen Frankreich, und selten hat sich wohl ein Reichskanzler so auf ein einmütig hinter ihm stehendes Parlament stützen können wie damals der Reichskanzler Cuno in dem Widerstand gegen Frankreich. Um in den Ruhrstädten (hauptsächlich Essen, Bochum, Mühlheim, Gelsenkirchen, Recklinghausen) die Kinder vor Übergriffen der Besatzungstruppen zu schützen und sie nicht auch durch die allgemeine Gereiztheit Schaden nehmen zu lassen, wurden viele von ihnen in Dörfern im unbesetzten Deutschland untergebracht, und so auch in Freschluneberg. Das führte dazu, dass sich die Dorfbewohner mit dem Schicksal der Ruhrbevölkerung solidarisierten, und dies um so mehr, als die Zeitungen beinahe täglich von neuen Zwischenfällen und Übergriffen der Besatzungstruppen berichteten. Fast überall in Deutschland nahm die Bevölkerung stärksten Anteil an dem Schicksal der Ruhr, und dies zeigte sich auf die verschiedenste Weise. In vielen Geschäften hing damals an der Eingangstür ein Schild mit der Aufschrift: "An Franzosen und Belgier wird nichts verkauft". In vielen Theatern wurde der Rütliszene wegen der "Wilhelm Tell" gegeben, und es kam nicht selten vor, dass nach den Worten "Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, in keiner Not uns trennen und Gefahr" das Spiel auf der Bühne unterbrochen und von den Zuschauern spontan das Deutschlandlied gesungen wurde.

Ostern 1923 wurde ich in der Beverstedter Kirche konfirmiert. Zur Konfirmandenstunde ging ich aber in Geestemünde zu einem Pastor Schöber, der die auswärtigen Schüler unserer Schule betreute. Er war ein freundlicher, gütiger Mensch, der sich allerdings in all seinen dogmatischen Erläuterungen recht eng an die überkommene Lehre hielt. Eine wirkliche Glaubensüberzeugung hat mir die Konfirmandenstunde nicht vermittelt. Da ich aber damals über Fragen der Religion noch nicht eigentlich nachdachte, nahm ich alle Erklärungen ziemlich unkritisch auf. Immerhin, ich ging gern zu Pastor Schöber, weil er immer auch viele gute Lebensbeispiele in die Unterrichtung einflocht und ich das Empfinden hatte, dass er mit seiner ganzen Persönlichkeit hinter dem stand, was er uns mit auf den Weg geben wollte. "Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen", diesen Satz hat er uns glaubhaft nahegebracht, und der war ihm sicher auch das ausschließlich Wesentliche. Konfirmiert wurde ich zusammen mit den Freschluneberger Konfirmanden von dem Beverstedter Pastor Ernst. Er war ein sehr hagerer Mensch, ein streng und unnahbar wirkender Typ und ein Vertreter absoluter Textgläubigkeit. Naiven Gläubigen hat er sicher Furcht eingeflößt. In dem Jahr vor der Konfirmation begleitete mein Vater mich oft sonntags zur Kirche, und auf dem Rückweg von Beverstedt nach Freschluneberg gab er mir dann seine persönlichen Erläuterungen zur Predigt, die in der Kirche völlig an mir vorbeigegangen war. Ich darf am Ende dieses Kapitels ein Familienereignis nicht unerwähnt lassen: Die Verheiratung meiner Schwester Else mit dem Kulturbautechniker Hans Rademacher, ihrem geliebten Jugendfreund. Die beiden hatten als Kinder am Neumarkt in Geestemünde zusammen gespielt, Hans hatte kurz vor Ausbruch des ersten Weltkrieges, im Frühjahr 1914, seine Ausbildung als Wiesenbaumeister abgeschlossen, hatte dann den gesamten Weltkrieg bei der schweren Artillerie mitgemacht und nach dem Kriege zunächst keine Anstellung gefunden. Verlobt hatten sich Hans und Else schon während des Krieges. Die unsicheren Verhältnisse im Jahre 1919, die - wie es schien - trüben Zukunftsaussichten brachten den ohnehin etwas zum Pessimismus neigenden Hans Rademacher schier zur Verzweiflung, und es ist nur der Tatkraft und dem Zuspruch seiner Braut zu danken, dass er damals letztlich doch wieder Lebensmut fasste. In einer sehr dunklen Stunde ist Else überhaupt plötzlich als Retterin vor ihm aufgetaucht. Er hat das auch nie vergessen, zumal sein spießig-engherziges Elternhaus in dieser äußerst schwierigen Zeit wohl völlig versagt hatte. 1922 erhielt Hans dann eine Anstellung beim Kulturbauamt in Königsberg in Ostpreußen. Damit er in Königsberg auf die Liste der Wohnungssuchenden gesetzt werden konnte, heirateten Hans und Else noch im Dezember 1922. Die kirchliche Trauung fand am 2. Juni 1923 in der Beverstedter Kirche statt, und am Abend desselben Tages trat das junge Paar die Reise nach Ostpreußen an. In der abendlichen Dämmerstunde begleiteten alle Hochzeitsgäste das Paar durch den Wald zum Bahnhof. Meiner lieben Schwester fiel der Abschied vom Elternhaus, von Wald und Feld und Flur und von dem ihr so ans Herz gewachsenen Dorf sehr schwer.

Dieses Foto zeigt Ganten bei einer Bootsfahrt auf der Nordsee, Quelle: Hans-Georg Ganten, Worpswede

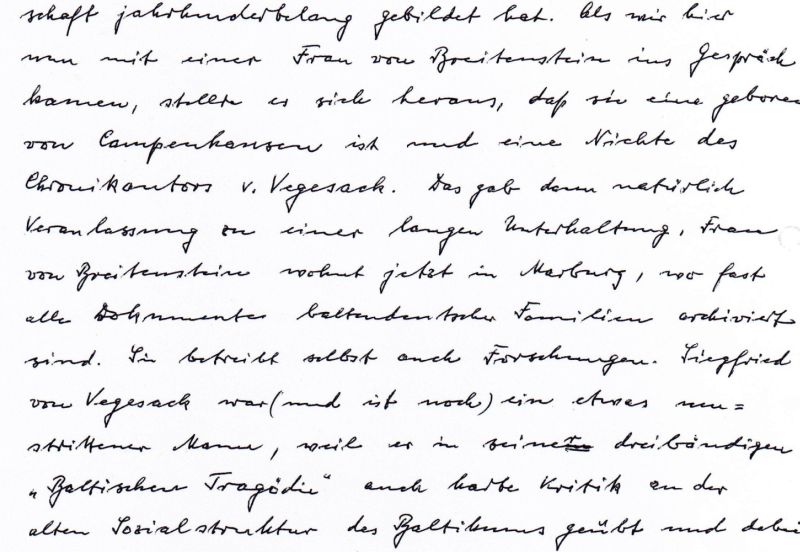

In dieser klaren, gut lesbaren Schrift hat Hans-Heinrich Ganten seine Erinnerungen niedergeschrieben, Quelle: Hans-Georg Ganten, Worpswede

Weitere Auszüge aus dem Buch können Sie im Lunestedter Gemeindebüro als Broschüre bekommen. (Sie können sich dort auch telefonisch anmelden: 04748-2293.)

Zurück zur Leitseite "Lunestedter schreiben Geschichte"

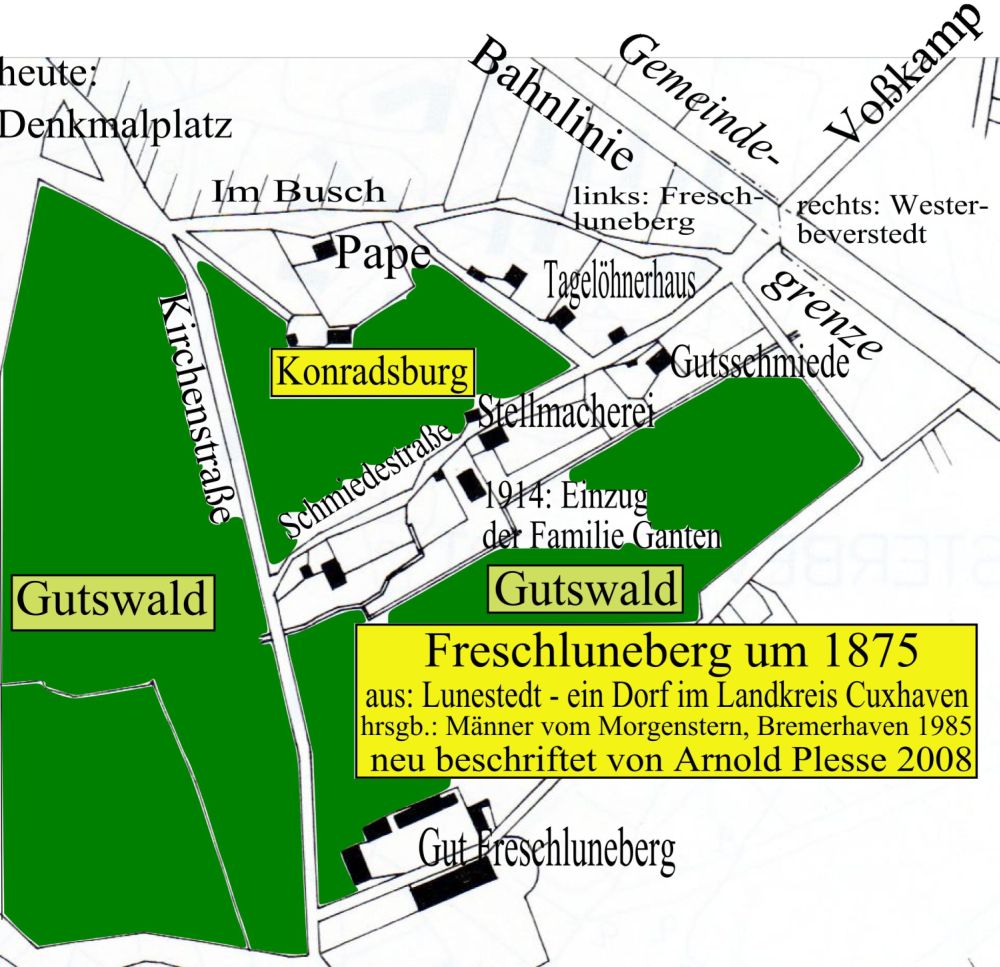

Die "Konradsburg" - eine Gaststätte "Im Busch"

Ältere Lunestedter erzählten von einer Gaststätte, die sich ungefähr hinter der Garage des Pfarramtes befunden haben soll. Christine Meyer und Anneliese Bartusch erinnern sich, dass in ihrer Kindheit ein Weg von der heutigen Kirchenstraße in den damaligen Wald führte. Allerdings gab es nur noch ein Tor.Adolf Pape hat weitere Informationen:

"Viele Geschichten wurden von einer Konradsburg erzählt. Es handelte sich hierbei um eine Gaststätte, die über einen Weg (heutige Garage der Kirchenwohnung) erreichbar war. Das Gebäude soll ein Fachwerkhaus natürlich mit Strohdach gewesen sein. Die Bezeichnung "Konradsburg" entstammt dem Vor- oder Nachnamen des Betreibers oder Besitzers. Man erinnert sich an Aussagen der älteren Leute von damals. Da war z.B. der Postbote Johann Schröder, der sich noch ohne Sress auch mal zum Klönen mit an den Küchentisch setzte und von seinem Vater (oder Großvater?) erzählte,daß dieser in der Konradsburg schon mal ab und zu seine "Kleine Lage" getrunken hat. An der Existenz dieses Anwesens kann es keine Zweifel geben, weil auch von vielen älteren Leuten, z.B. von Johann Riedemann, Wilhelm Kampen, Johann Schmidt, Johannes Rahders, Ludwig Stölting darüber berichtet wurde.

Es soll hier eine Wirtin gegeben haben, die sehr resolut werden konnte. Da es im Gebäude (wie damals üblich) keinen festen Fußboden gab, sondern dieser nur aus weißem Sand bestand, soll die Wirtin, wenn einmal ein Gast frech wurde, ein nasses Tuch durch den Sand und dann dem Gast durch das Gesicht gezogen haben. Auch landete bei Auseinandersetzungen schon mal jemand im angrenzenden Teich und wurde so schnell wieder nüchtern. Wenn der Sand am Boden schmutzig war, wurde er erneuert." (persönliche Mitteilung von Adolf Pape)

Den Standort kann man einer Karte der Verhältnisse um 1875 entnehmen, die in der Chronik zur 1125-Jahr-Feier Lunestedts enthalten war.

Quelle: aus "Lunestedt - ein Dorf im Landkreis Cuxhaven",

herausgegeben von den Männern vom Morgenstern, Bremerhaven 1985 (S. 160),

neu beschriftet von Arnold Plesse, 2008

Adolf Pape kennt auch noch Einzelheiten über sein Elternhaus:

Quelle: privat/apa

Zurück zur Startseite